当前位置:首页 » 深国交哲学社 » 正文

-

《哲学与政治》原为阿伦特约 1954 年在圣母大学进行的系列讲座的部分讲稿,后经阿伦特大量修改。在《哲学与政治》中,阿伦特藉对柏拉图政治哲学的分析和批判表达了她对「哲学与政治存在何种关系、应当存在何种关系」的论点。 全文除引言外,分为《真理与意见》《真理之暴政》《友人间的对话》《与自己共处》《被毁灭的 doxa》《洞穴中》《惊异》七节。

英文原作的版权归属 Hannah Arendt Literary Trust,英文原作首发于 1990 年的期刊 Social Research, Vol. 57, No. 1。

译者非阿伦特研究学者。感谢星原对本文的支持与贡献。

(续上篇)

与自己共处

苏格拉底试图抵达的(亚里士多德有关朋友的理论将这一点解释得更完整)乃「与他人共处始于与自己共处」。苏格拉底的教诲意味「只有知道如何与自己共处的人才适宜于他人共处」。自己是我唯一无法离开的人,是我唯一无法放弃的人,我与自己被熔在一起。故,「作为一个人,即便与整个世界相矛盾,也比自相矛盾好」。一如逻辑学,伦理学亦起源于这句话,因为最广义的良知(conscience)亦基于「我可以与或不与自己矛盾」这一事实,而这一事实意味着我不仅被展现给他人,亦被展现给我自己。如果我们(像古希腊人一般)将 polis 理解为一种公共政治的领域、人在其中成为完整的人、获得他们作为人的真实,那末被展现给自己的可能性就与政治极相关,因为在公共政治的领域中,人不仅(如在私密的家庭中般)是人,还被作为人表现(appear)。古希腊人将全部的真实理解为这种表象(appearance)的真实(reality);这种理解与特定的伦理学问题关联极大;我们或许可以从柏拉图有关「何为好的行径」、「何为正义的行径」、「若发生的事件人与神皆不知,何为好的、正义的行径」的政治对话录中窥见这种理解与关联。若在一个完全世俗的(secular),不信仰全知、关心一切、将对人间生命进行终末审判的神的背景中探讨良知,那末前述问题的答案将是起决定性作用的。前述问题乃「良知能否在世俗社会中存在」、「良知能否在世俗政治中扮演角色」之问题。亦是「如上所述的道德是否在人间有真实性(reality)」之问题。苏格拉底的答案见于他常被援引的建议:「你愿怎样被表现给其他人,你就该怎样做」(be as you would like to appear to others)。即,假设别人看着你,那你希望他们看见怎样的你,你行事时就该使自己看见怎样的自己。即便在你独自一人时,你其实也不独自一人,所以你可以,且必须,为真实的你是怎样作证。或者,以更苏格拉底的方式讲——苏格拉底发现了良知,不过他未给良知命名——即便无人发现时你也不能杀人的原因乃「你不可能情愿与一个杀人犯共处」。一旦杀了人,你就使一个杀人犯永远,在你生前,陪伴自己了。

在进行孤独的、严格意义上我仅独自一人的对话中,我并不完全与人类世界的多元性(我们可以取「人性」之最广义的意思来称呼这种多元性)分离。这种人性,或曰这种多元性,早已在「我是一分为二的一个人」之事实中。「一是一,完全是一,且永远是一」仅对神(God)成立。人,如所有凡间事物一般,存在于多元性中。且人自身亦有内在的多元性。但在孤独中与我共处的我永远不可能有其他人之于我的,确定的独特的形状与特质;在孤独中与我共处的我永远变化多端,永远不定形、莫测。这种变化多端与莫测使另一个我在我独处时将所有人、所有人之人性展示(represent)给我。很大程度上,我对其他人行为的预判、期望——这种预判、期望先于一切经验,也不因经验消失——是由与我共处的那个我的、永远变化的潜在性(potentialities)决定的。换言之,杀人犯不仅将永远与那个身为杀人犯的自己共处,更会将其他人视为「可能做自己曾做的行为」。杀人犯将活在一整个世界的杀人犯中。仅就杀人犯杀人之行为讲,该行为与政治不相关。杀人之欲望亦与政治不相关。但杀人犯的 doxa,世界对杀人犯的打开方式,是杀人犯所活在的政治真实(political reality)之不可分割的一部分。从这种意义上说,只要我们依然与自己一同生活,我们都无时无刻不在改变人类世界,无论这些改变的好坏,即便我们完全不行动,我们亦在改变。

苏格拉底和阿尔喀比亚德(马塞洛·巴西亚雷利绘)丨Wikipedia

苏格拉底坚定认为无人情愿与杀人犯共处、亦无人情愿活在一整个世界的杀人犯中。苏格拉底认为,倘若某人认为人可以快乐地、在无人知晓的前提下杀人,那末此人就与自己构成了双重的矛盾——此人进行了自相矛盾的论述,此人愿意与一个其无法认同的人共处。对苏格拉底,这种双重的矛盾、逻辑与良知的矛盾依然是一个、是同一种现象。此乃为何苏格拉底认为美德可以被教授,或,不套路地说,为何苏格拉底认为对「人是一个知行合一的存在,人的思想永远不可避地伴随其行动」之认识可以使人或公民变得更好。该教诲所基于的假设乃一则思想而非一则行动,因为只有在思想中,我才能意识到被一分为二的我之对话。

对苏格拉底,人尚不是「理性动物」,一个有理性能力的存在,人仅是一个能思想、其思想可以体现在言论中的存在。某种程度上,这种对言论的关注在先苏格拉底的哲学中即存在,对言论与思想(其共同构成了 logos)的识别,或许是古希腊文明最优秀显然的特质之一。苏格拉底增补了这条认识:我自己与我自己的对话是思想的主要条件。苏格拉底之发现的政治意义乃,在苏格拉底前与苏格拉底后,孤独都被认为是哲学家的特权与仅哲学家才有的职业 habitus,且自然而然被 polis 怀疑为是反政治的,苏格拉底的发现却认为孤独乃 polis 良好运作的必要条件,孤独能比经由法律与对惩罚的恐惧实施的行为准则更好地确保 polis 良好运作。

这里,如果我们想找到一则对苏格拉底的、已趋微弱的回应,我们必须来看亚里士多德。显然,在对普罗泰戈拉 anthrôpos metron pantôn chrématôn(「人是一切人类事物,或,按字面意义,一切被人类使用之事物的准则」)的回应中,与,如我们之前所见,在对柏拉图「一切人类事物的准则乃 theos,神,即其体现在理念中的神圣」的回应中,亚里士多德说:estin hekastou metron hé areté kai agathos(「所有人的准则乃美德与好人」)。标准乃,当人们行动时他们自己是什么,而非某些外在事物,例如法律,或某些超人类事物,例如理念。

毋庸置疑,这种教诲曾与亦将永远与 polis 存在某种冲突。Polis 必然要求对其法律的尊重;其法律独立于个人的良知;当苏格拉底自称浪子时,苏格拉底已太了解这种冲突的本质。而我们——经历过主要目标是「消除一切独处(solitude)的可能性,非人类的单独监禁除外」的极权主义群众组织的我们——可以轻易证实,倘若哪怕是最少量的给与自己独处的时间都无法确保,不仅是世俗的良知,宗教的良知亦将被消除。在如上所述的基础上,某一经常能被观察到的,「良知自身亦无法在极权主义的政治组织中工作,且良知无法工作与恐惧或惩罚无关」之事实就可以被解释了。倘若无法实现与自己的对话,那末无人可以保持其良知,因为一切形式的思想都要求独处。

被毁灭的 doxa

在另一个不那样明显的方面,苏格拉底又与 polis 冲突了。不过,对该冲突,他似乎未意识到。在 doxa 中追求真理可能导向 doxa 被完全毁灭的灾难性结果,或者,曾被展现出的表象被揭露为虚幻。你记得,这就是俄狄浦斯王的遭遇。俄狄浦斯的整个世界,他王权的真实性,在他考究它时崩溃了。发现真相后,俄狄浦斯再没有什么 doxa,doxa 的涵义繁多,意见,荣光,声名,属于一个人自己的世界。故,真理可以毁灭 doxa,真理可以毁灭某公民特有的政治真实。类似地,正如我们对苏格拉底之影响的了解,显然许多苏格拉底的听众离开时,都并非携着更有真理的意见,而是什么意见都没有。之前提到,许多柏拉图对话录无结果,这种「无结果」也可以被这样看:所有意见皆毁灭,但却没有真理被代替意见给出。难道苏格拉底未曾承认他其实无自己的 doxa,他其实「不育」(sterile)?然而,难道这种不育性,这种缺乏意见,并非——或许是——真理的一个前提?无论答案,尽管苏格拉底抗议说他没有任何特别的可以被教授出的真理,苏格拉底必然看起来像一个极娴于真理的人(an expert in truth)。真理与意见间的深渊——此后,该深渊将分隔哲学家与其他人——此时尚未开启,但却已被暗示,或曰预兆,在这个人的形影里。这个人,不管去到何方,都在尝试使他周围的所有人,尤其亦首先是他自己,有更多真理。

换言之,哲学与政治的冲突,哲学家与 polis 的冲突,由于苏格拉底想要使哲学与 polis 相关——但不要使哲学扮演政治角色——而激化。一方面,苏格拉底在尝试;另一方面,雅典城邦生活在伯里克利之死与苏格拉底之审判中的三十年迅速腐朽。因该巧合(又抑或不仅是巧合),前述冲突激化愈甚。冲突以哲学的失败告终:必须通过知名的 apolita(对城邦生活的冷漠与轻蔑,所有后柏拉图的哲学皆有此特点),哲学家才可以保护自己免于其周围世界的猜疑与敌意。从亚里士多德起,哲学家进入了「不对城邦感到负责」的时代;这不仅指哲学在政治领域里不再有特殊任务,更指哲学家,较任何其他公民,对政治领域有更少的责任——哲学家的生活方式与其他公民不同。苏格拉底,以其感到要对城邦负责故,依然遵守错误地将他宣判的法律;亚里士多德亦险些遭遇类似的审判,亚里士多德毫无愧疚地立刻离开雅典。据说,亚里士多德称,「雅典人不该对哲学犯第二次相同的神圣的罪」。从此,哲学家对政治的唯一期待就是政治不管他们;哲学家对政府的唯一要求就是政府保护他们的思想自由。或许这一「哲学对人类事务的逃离」仅与历史状况相关,但倘若如此,「逃离」的结果——「思想之人与行动之人的诀别」——就不该有能力开启我们政治思想的传统,且使我们政治思想的传统,二千五百年间,无数次被最不同的政治与哲学经验挑战,却未能被颠覆这一基础。真相(truth)是,在苏格拉底之审判中,一种比我们能从苏格拉底自己的教导中知道的明显矛盾更明显的,更深重许多的,哲学与政治的冲突展现;这种冲突展现于苏格拉底其人。

所有政治哲学皆首先表达哲学家对人类事务的态度;这太显然,近乎一种陈词滥调(banality),却常被遗忘。人类事务,pragmata ton anthrôpôn,哲学家亦归属。哲学家对人类事务的态度包括且表达出特定哲学体验与我们在人类中活动之体验的关系。同样显然地,所有政治哲学的第一印象都是面临对「以来源人类事务领域的范畴解析哲学经历」与相反的「认为哲学经历该优先,参考以哲学经历判断一切政治」之抉择。倘若政治哲学选择了后者,那末政府的最佳形式就是一种哲学家有最多机会进行哲学思考(philosophize)的事态(state of affairs),这便意味着所有人皆要遵从能给哲学家进行有最多机会进行哲学思考的最好条件。但,事实乃,所有哲学家中仅柏拉图胆敢仅从哲学家的视点设计一个共同体(commonwealth),且,柏拉图的设计,哪怕在哲学家中,亦从未被严肃对待。这说明问题还有另一方面。尽管哲学家觉知(perceive)某些超人类的事物,某些神圣的事物,哲学家亦是人。所以哲学与人类事务的冲突终究是哲学家自己内在的冲突。柏拉图以理性分析(rationalize)该冲突,将其概括为一种灵魂与身体(body and soul)的冲突。身体居住在人的城邦中;灵魂——哲学觉知的神圣事物——则被其自身看待为神圣,且似乎与人类事务脱离。哲学家愈成为真正的哲学家,愈将自己与其身体分离;由于,只要哲学家还活着这种分离即不可能被完全达成,哲学家将做每个雅典的自由公民都做的,以使自己从生活的必需性(necessities)中脱离,自由——哲学家将统治其身体,正如主人统治奴隶。倘若哲学家成为城邦的统治者,其对城邦之居民所做的,将与其对自己已对身体所做的无异。哲学家的暴政将被双重地证明正当:证据其一乃最好的政府形式,证据其二乃哲学家,作为凡人,却可以服从其灵魂,其遂有了个人的合法性(legitimacy)。现在我们说「知道如何服从的人才有统治之资格」,又说「知道如何统治自己的人才可以合法地统治其他人」,这些的渊源都乃哲学与政治的关系。柏拉图「身体与灵魂冲突」之比喻原本是设计来表达哲学与政治的冲突,这比喻对我们的宗教史与精神史影响深远,以至于其遮蔽了其基础,其所由来的经验——正如柏拉图将人一分为二,却遮蔽了原始的、思想乃「一分为二的一人」之对话录的经验,这经验正是所有类似「一分为二」之分离的根基。这并非说,哲学与政治的冲突可以流畅地化解进某些有关灵魂与身体的理论,然而,在柏拉图之后,再没有人如柏拉图般清楚这一冲突的政治来源,亦再没有人胆敢以激烈词汇将这一冲突表达。

洞穴中

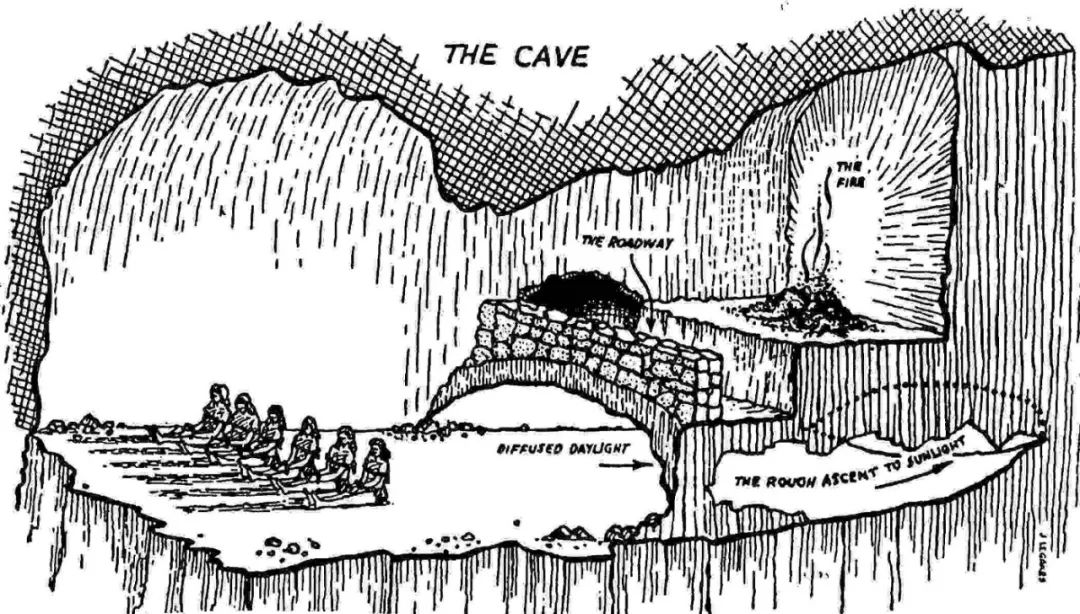

柏拉图自己将哲学与政治的关系用哲学家对 polis 之态度描述。描述见于洞穴寓言,其乃《理想国》之核心,亦乃柏拉图政治哲学之核心。柏拉图希望用此比喻为哲学家做一则简要的传记。比喻分为三部分,每部分皆被设计为以表述一处拐点,一处转折点,三处转折点共同构成了柏拉图认为最造就哲学家的,periagôgé holes tes psyches,完整的人类所经历的转折。第一处拐点发生在洞穴中;未来的哲学家将自己从锁链中解放;锁链束缚着洞穴居住者的「腿与脖颈」,洞穴居住者遂「只能看到他们前方的事物」,洞穴居住者的眼睛似乎被黏在一面屏风上,屏风上有事物的映像与投影。哲学家第一次转过身,哲学家看到洞穴后方人造的(artificial)火;人造的火照亮洞穴中的事物,哲学家遂看见洞穴中的事物本身。倘若我们要扩充故事,我们可以说,第一个 periagôgé 乃科学家的 periagôgé;科学家不满意人们对事物所说的,遂「转过身」,以获悉无论大众的意见为何,事物自体乃何种模样(how things are in themselves)。对柏拉图,屏风上的映像乃 doxa 经扭曲后的存在,柏拉图可以用仅与视觉知觉相关的比喻,因为 doxa 一词,与我们的词「意见」不同,有强烈的、指代可视事物的含义。洞穴居住者望着的、屏风上的映像乃他们的 doxai,何种事物以如何形式表现给他们。倘若他们想看事物自体其实乃何种模样,他们必须转过身,即,更换位置,因为,如前所述,每个 doxa 都取决于亦对应一个人在世界中的位置。

哲学家的传记中有另一处更有决定性的拐点。孤独的冒险者不满足于洞穴中的火,不满足于现在事物被以它们自体的模样表现了;孤独的冒险者想知道火的来历,想知道事物的因(causes)。哲学家遂再转过身,找到洞穴的出口;有台阶引领哲学家见到清朗的天空,大地上无事物,亦无人。此处此刻,理念出现,可朽坏(perishable)事物与凡人的永恒本质出现;理念被太阳——理念之理念——照亮,观看者遂看到理念有光芒。这当然是哲学家生命中的高潮了;这亦是悲剧的起始。哲学家依旧是凡人,哲学家不属于亦无法留在这里,哲学家必须回归其凡俗的家——洞穴;但在洞穴中,哲学家再找不到家的感觉了。

柏拉图洞穴喻丨Medium

每一处拐点皆伴随一种失去感觉与方向的体验。习惯了屏风上朦胧表象的眼睛,被洞穴后方的火致盲。随后眼睛调整、习惯人造火的微光,又再被太阳光致盲。不过,最糟糕的失去方向乃,某人的眼睛适应了理念天空之下明亮的光,又必须再在黑暗的洞穴中找到路。这个比喻掌握(grasp)了「为何哲学家不知道什么是对他们的好——以及哲学家如何被与人类事务疏远(alienate)」:黑暗的洞穴中,哲学家再看不见了,其失去方向感,其失去了我们称为的,他们的常识(common sense)。当哲学家回归,尝试同洞穴居住者将他们在洞穴外看到什么,他们无法使自己被理解(they do not make sense);对洞穴居住者,无论哲学家说何,世界都似乎被「上下颠倒」(黑格尔语)。归来的哲学家身处险境,因为哲学家失去在一个对所有人皆共同的世界中为自己提供方向感的常识,更因为,哲学家在思想中藏匿的内容,与世界的常识矛盾了。

洞穴比喻(allegory of the cave)中使人困惑的一方面,乃柏拉图形容洞穴居民为冻结的(frozen),被锁链束缚在屏风前,没有做任何事的可能性(possibility),亦没有与彼此沟通的可能性。的确,两个对政治最有意义的、指代人类行为的词汇,说话(lexis)与行动(praxis),明显在整个故事中缺失。洞穴居住者唯一做的就是望着屏风看;显然,独立于一切实践需求,洞穴居住者出于看屏风本身而爱看屏风。换言之,洞穴居住者尽管被描述为普通人,却与哲学家共享一项特质:他们都被柏拉图表现为潜在的哲学家;普通人在黑暗与无知中忙于做一件事,正如哲学家在光明与完整的知识(full knowledge)中做另一件事。因此,洞穴比喻或许并非被设计来描述从政治的角度如何看待哲学,而是被设计来描述从哲学之角度如何看待政治,即人类事务的领域。洞穴比喻的目的,固然为乃在哲学之领域中发现适宜一整个城邦的「洞穴居住者」的标准(standards);不过,洞穴比喻的目的,亦为在哲学之领域中发现适宜另一些居民的标准,这些居民,尽管黑暗且无知,却对一些事物生成了意见,而哲学家亦对这些事物有意见。

惊异

柏拉图为政治目的设计故事,遂没有在故事中告诉我们这些政治目的。这些政治目的区分哲学家与其他同样「出于看本身而爱看」之人。这些目的亦使哲学家开启孤独的冒险,破坏将自己与假象之屏风束缚的锁链。故事终末,柏拉图又一次掠影般提及归来的哲学家将面临的危险,柏拉图由哲学家面临的危险总结,尽管哲学家对人类事务不感兴趣,哲学家依然必须成为统治者——姑且认为,原因乃哲学家害怕被无知者统治。然而,柏拉图没有告诉我们为何他无法说服其他公民——其他公民已被黏在屏风前,故,某些意义上,有了接收如黑格尔所说「更高级事物」(higher things)的准备——来效仿柏拉图之例,选择去洞穴外的路径。

为回答这些问题,我们必须回顾二则柏拉图未在洞穴比喻中进行的论述。但倘若没有这二则论述,洞穴比喻就费解;洞穴比喻将这二则论述之成立视为理所当然。第一则论述见于《泰阿泰德篇》(Theaetetus),一部有关 epistémé(知识)与 doxa(意见)之区别的对话录。《泰阿泰德篇》中,柏拉图定义了哲学的起源:mala gar philosophou touto to pathos, to thaumadzein; ou gar allé arché philosophias hé hauté(「哲学家最经常承担(endure)的乃惊异(wonder),因为哲学,除惊异外,再无其他开端」)。第二则论述见于《第七封信》(The Seventh Letter),柏拉图在其中讨论了对他最严肃(serious)的事情(peri hôn egô spoudadzô),与其说是我们理解的哲学,倒不如说是哲学永恒的主题与哲学永恒的目的。对此,柏拉图说,rhéton gar oudamôs estin hôs alla mathémata, all' ek pollés synousias gignomenés ... hoion apo pyros pédésantos exaphthen phôs(「我们没有办法像说我们学的其他事物一样说这桩事;不如讲,和它共处许多时后……有光被点亮,仿佛是被飞过的火点亮了」)。在此二则论述中,我们看到了哲学家之生活的开始与终结;这开始与终结,洞穴故事未提到。

Thaumadzein,对「事物是其本身」(that which is as it is)的惊异,按柏拉图的说法,是 pathos,需要被承担,故与对某事物生成意见后所体验的 doxadzein 不同。惊异降临时人所承担的惊异无法被以词语关联,因为它太普遍(general),以致词语不适用于它。柏拉图该是在常被记载的、苏格拉底的创伤性(traumatic)状态中见识了这种惊异。苏格拉底会突然被一阵狂喜攫住,进入完全静止的状态(motionalessness),睁着眼睛却看不到亦听不到任何。这种无言语的惊异是哲学的开端——柏拉图与亚里士多德皆将此当作公理。苏格拉底学派与一种具体的独特的经验有关联,苏格拉底学派以此与先前所有的哲学不同。以亚里士多德的词汇,接收真理的人是 nous,精神,而 nous 的内容中没有 logos(hôn ouk esti logos)。正如柏拉图将 doxa 与真理相对立,亚里士多德亦将 phronésis(政治洞察力)与 nous(哲学精神)相对立。对一切事物「是其本身」的惊异从来与任何特殊的事物无关,克尔凯郭尔遂将这种体验解释为无事物(no-thing)之体验,虚无(nothingness)之体验。将哲学语句与科学语句区分的,哲学语句之特殊的普遍性(specific generality)正来源这种体验。哲学,作为一种特别的学科——只要哲学依旧是一种特别的学科——乃基于这种体验。当这种无言语的惊异的状态转变为文辞时,它不以陈述开始,却将提出无尽且变化多端的被我们称为终极问题的东西——何为存在?何为人?生命有何意义?何为死亡?等。这些问题,皆无法被科学地回答。苏格拉底的陈述「我知道我不知道」以知识论的方式表达出这种对科学答案的缺失。但,在一种惊异的状态中,该陈述就不再枯涩,因为在承担了惊异之 pathos 的人的意识中,结果仅能被表达为:现在我知道什么是不知道了,现在我知道我不知道了。通过这种切实的(actual)不知道之经历——在这种经历中,人在人间的境况(condition)之基础的一方面显露——终极问题出现。终极问题的由来,非从「存在人不知道的事物」之理性化的、可证实的事实里;信仰进步的人们希望「存在人不知道的事实」之缺陷终有一天将被弥补完整,逻辑实证主义认为「存在人不知道的事实」无关紧要。在提出终极的、无可被回答的(unanswerable)问题时,人使自己成为一个提出问题的存在。故,科学——提出可被回答之问题的学科——的来源乃哲学,世代更迭,但哲学依旧是科学永远成立的来源。倘若人失去了提出终极问题的官能(faculty),人类就将同样失去提出可被回答之问题的官能。人将停止作为一个提出问题的存在,这不仅将是哲学的终结,亦将是科学的终结。对哲学,倘若它当真以 thaumadzein 开始、以无言语的状态终,那末它的终点就正是它的起点。起点与终点在一处,相同;许多严格的纯哲学的讨论中有所谓「死循环」(vicious circles),此为所有死循环中基础的一个。

创作于1457年的亚里士多德绘像丨Wikimedia Commons

柏拉图说这种哲学的震惊(shock)弥漫在所有伟大的哲学中,说这种震惊将哲学家与其他和哲学家共同居住的人分开。哲学家乃极少数人。这种哲学家与众多人的区分绝非——柏拉图已暗示——多数人不是对惊异之 pathos 一无所知,而是,他们拒绝承担惊异之 pathos。Doxadzein 表达出这种拒绝;拒绝见于对人无法持有意见的事物形成意见;那些事物之所以无法被人持有意见,乃由于对它们,常识的,常见与常被接受的标准不适用。换言之,doxa 可以成为真理的反面,因为 doxadzein 正是 thaumadzein 的反面。对某些事物,生成意见乃错误的(goes wrong);我们仅能在无言语的惊异中知道存在什么。

可以说,哲学家娴于惊异,亦娴于提出在惊异中出现的问题。尼采说,哲学家是超常(extraordinary)的事情永远在关于其发生的人。尼采在影射相同内容。哲学家发现自己与 polis 有双重的冲突。由于哲学家的终极体验乃一种无言语的体验,哲学家将自己放置在政治领域外;政治领域中,人最高级的官能正是言语—— logon echon 使人成为 dzoon politikon,政治存在。哲学的震惊击中了有特殊普遍性的人(man in his singularity),特殊普遍性,即,人既不与一切其他人等同(in his equality),亦不与其他人有绝对的不同(distinctness)。这种震惊中,有特殊普遍性的人有一刹那直面(confront)了整个宇宙,仅当在此人死(death)的那刹那,此人才会再直面整个宇宙。某种程度上,此人被从人的城邦异化(alienate);人的城邦,是怀疑地看待与任何人之特殊普遍性有关的事物的。

更糟糕的是,因此,将有另一种冲突威胁哲学家的生命。由于人对惊异之 pathos 不陌生(alien),由于惊异之 pathos 乃人的境况中最普遍的特征之一种,由于离开惊异之 pathos 的路径,对大众,乃在不适宜处生成意见,哲学家将不可避地与这些哲学家觉得无可忍受的意见相冲突。由于哲学家自身的,无言语的经历仅表达为使哲学家提出无可被回答的问题,当哲学家回归政治领域时,哲学家就有一种起决定作用的劣势了。哲学家是唯一缺乏清晰的与被明确定义的 doxa 来与其他意见竞争的人。哲学家是唯一不知道哪些真理与非真理要被常识决定的人。「真理与非真理」乃我们所皆有的一种第六感,其使我们适应进一个共同的世界,遂使一个共同的世界可能。倘若哲学家要在这个常识的世界中说话,倘若哲学家要在这个亦属于常被我们接受的偏见与判断的世界中说话,哲学家将被永远诱惑着说没有常识的话(speak in terms of non-sense),或——再次使用黑格尔的词汇——颠覆常识(common sense)。

这种危险随我们伟大哲学传统的起始诞生,从柏拉图,以及——程度轻些——亚里士多德诞生。哲学家,由于苏格拉底的审判而对基础哲学经验与基础政治经验内在的不兼容性(incompatibility)过于有意识(conscious),将 thaumadzein 这一最初、起始性的震惊当作普遍的(generalize)了。期间,苏格拉底的位置(the Socratic position)消失;这并非由于苏格拉底未留下任何文字,亦并非由于柏拉图任性地将他歪曲,而是由于苏格拉底的洞察力(the Socratic insights)——从政治与纯粹哲学的(specifically philosophical)经验中诞生的洞察力——失落了。因为,某些内容对这一所有哲学之开始皆伴随的惊异成立,却不对后续的,由独处本身进行的对话成立。独处,或者说由「一分为二的一人」所进行的对话,是存在及与他人共处不可或缺的一部分。独处中,哲学家亦不可避地生成意见——哲学家亦抵达了其自己的 doxa。哲学家与其他公民的区别,并非哲学家有任何特别的、众多人被排除在外的真理,而是哲学家永远准备好承担惊异之 pathos,遂避免了仅持有意见之人的教条主义(dogmaticism)。为与 doxadzein 的教条主义竞争,柏拉图提出无限延长哲学开端与终结的无言语之惊异。柏拉图试图将一种只能是瞬息的刹那(fleeting moment)的,或者,以柏拉图自己的比喻,两块火石间飞出的星火,发展成一种生活方式(bios theôrétikos)。在这种尝试中,哲学家确立自己,哲学家将自己完全的存在基于了他在承担 thaumadzein 之 pathos 时体验的特殊普遍性(singularity)。由此,哲学家毁灭了其内部的,人的境况之多元性。

这种最初的因乃政治的之发展,后来在柏拉图哲学中极其重要。这是显然的。在他的理念论中,有一些与原初概念有趣的(curious)偏离。我认为,这些偏离乃仅由于柏拉图渴望使哲学对政治有用所造成。当然,这对政治哲学的重要性不止于此。对哲学家,政治——倘若哲学家不认为政治之领域对自己降尊纡贵——成为了人类生命的基础必需性(necessities)在被解决的地方,对这些基础必需性,哲学的绝对的标准适用。无疑,政治从未遵循这些标准,故,大体上,政治被判断为一种非伦理的(unethical)事项;这样判断的不仅有哲学家;后来的世纪中,最初被用来与常识对立的哲学结果终于被受教育者的公共意见所吸收,于是受教育者的公共意见也这样判断了。政治与政府(统治权)的概念被识别出,政治与政府(统治权)皆被认为是人性之恶(wickedness)的一种反映,人的事迹与人的苦难则被看待为人类原罪(sinfulness)的一种反映。但,尽管柏拉图的非人类的理想的国度从未成为真实,尽管在若干世纪中,哲学之有用性必须被辩护——因为,真正的(actual)政治行动中,哲学被证明是完全无用的——哲学依然对西方人起到了一种信号的作用(one signal service)。由于柏拉图在某种意义上为政治目的使哲学畸形(deform),哲学继续提供标准与规则,码尺与度量,于是人类心灵(mind)至少可以尝试理解在人类事务的领域中正发生什么了。这种对理解的有用性随现代(modern age)的到来耗竭。马基雅维利的文字是这种耗竭的第一处征兆。在霍布斯中,我们第一次发现,一种对哲学无用、却假装对哲学有用的哲学,从被常识想当然(take for granted)处发端并进展。马克思,西方最后的政治哲学家,依然在由柏拉图开启的传统中,终于尝试颠覆这种传统,这种基础的范畴与基础的、价值之等级。伴随这一逆转,这种传统终于到了其末路。

在一种过去的哲学范畴不足以被用于理解(not sufficient for understanding)的情境下,托克维尔写「过去不再将自己的光洒向未来,人的心灵在晦暗中游走」。今天,我们生活在一个常识亦不再起作用(not even common sense make sense any longer)的世界中。当今世界中常识的崩溃是哲学与政治——尽管它们既往有冲突——遭遇相同命运的信号。这意味着哲学与政治的问题,或一种新政治哲学——从中可以由来一种新政治科学——的必需性,又一次被放上日程。

哲学,政治哲学以及所有其他的哲学分支,永远皆无法否认其在 thaumadzein,对「事物是其本身」之惊异中的渊源。哲学家必然与日常生活的人类事务疏远,但倘若哲学家要抵达一种真正的政治哲学,他们必须使人的多元性——整个人类事务的领域正是从其中生出,壮美且苦难——成为他们 thaumadzein 的对象。用《圣经》的话讲,他们必须接受——正如他们在无言语的惊异中接受宇宙的、人与存在的奇迹——神没有创造人,而是「male and female created He them」(人创造了祂与他们)之奇迹。哲学家必须接受一些其他东西,而非「让人单独待着不好」这一事实放弃似地仅作为人之弱点。/

相关阅读

本篇文章来源于微信公众号:Philosophia 哲学社

推荐阅读:

版权声明:“备战深国交网”除发布相关深国交原创文章内容外,致力于分享国际生优秀学习干货文章。如涉及版权问题,敬请原作者原谅,并联系微信547840900(备战深国交)进行处理。另外,备考深国交,了解深国交及计划参与深国交项目合作均可添加QQ/微信:547840900(加好友时请标明身份否则极有可能加不上),转载请保留出处和链接!

非常欢迎品牌的推广以及战略合作,请将您的合作方案发邮件至v@scieok.cn本文链接:http://team.scieok.cn/post/2808.html

-

<< 上一篇 下一篇 >>

汉娜·阿伦特:哲学与政治(下) / 翻译

20364 人参与 2022年02月03日 15:46 分类 : 深国交哲学社 评论

search zhannei

深国交2024年英美本科录取小计

-

未标注”原创“的文章均转载自于网络上公开信息,原创不易,转载请标明出处

深国交备考 |

如何备考深国交 |

深国交考试 |

深国交培训机构 |

备战深国交 |

联系方式

Copyright www.ScieOk.cn Some Rights Reserved.网站备案号:京ICP备19023092号-1商务合作

友情链接:X-Rights.org |中国校园反性骚扰组织 | 留学百词斩 | 南非好望角芦荟胶 | 云南教师招聘考试网 | 备战韦尔斯利网| 备战Wellesley